Mientras algunos vinos de diferentes zonas tomaban posiciones, por fin, entre los mejores del mundo, los españoles iban perdiendo el hábito de tomar vino. Nunca hubo tantos vinos de alta calidad en España y nunca se bebió tan poco vino. Una paradoja que ha marcado las últimas décadas, pero que no es la única, porque España, con sus zonas más internacionales, como Rioja, Jerez o Cava, a la cabeza, no consigue sacudirse la imagen de productora de vinos baratos.

En los años setenta y ochenta del siglo XX, el vino español se parapetaba en las trincheras del mercado del vino a granel, bajo el bombardeo de una profunda crisis. Casi medio siglo después, parece que muchos se felicitan por volver a las trincheras, con los precios bajos como principal argumento defensivo. En ese aparente camino de ida y vuelta se ha producido toda una revolución que ha cambiado el vino español desde los mismos cimientos.

En ese camino hay varios trayectos de ida y vuelta.

La revolución permanente en el viñedo, la de las variedades de uva, hizo el trayecto de ida hacia las uvas invasoras, las más famosas en el ámbito internacional (incluida la Tempranillo hispana), y ahora vuelve la mirada a las autóctonas. Se perdieron los complejos en cuanto a precios de los vinos, pero ahora muchas bodegas se sustentan en gamas “competitivas”. Y también ha ocurrido algo parecido en el ámbito técnico, con la modernidad reivindicando viejos recursos, como los depósitos de hormigón o los grandes tinos de roble. También ha vuelto a la primera línea la exportación de vinos a granel y hasta se vuelve a hablar de prácticas como el embotellado en destino.

En la historia reciente del vino español hay muchos aspectos positivos pero también hay muchas sombras. Para entender razonablemente bien el proceso vivido por el vino en España es necesario remontarse casi un siglo y medio, a finales del siglo XIX, cuando una serie de plagas de origen americano (mildiu, oídium y finalmente filoxera) asolaron el viñedo europeo.

A lomos de las plagas

Las primeras, provocadas por hongos, fueron combatidas con cierta rapidez y eficacia, pero a finales del XIX, y paradójicamente a causa del remedio contra esas plagas, que fue la importación de vides americanas, llegó la filoxera, un insecto que ataca a las raíces de la viña, y supuso un hito definitivo para el viñedo de toda Europa.

La filoxera arrasó el viñedo francés a partir de 1868 y produjo una catastrófica escasez de vino. Francia producía en 1870 cerca de seis mil millones de litros de vino y en la década de los noventa apenas llegaba a la mitad. Los negociants, los comerciantes franceses de vino, se lanzaron a cualquier zona vinícola cercana a la que no hubiera alcanzado la plaga para abastecerse y poder saciar la sed vinícola del país que más vino ha consumido en el mundo a lo largo de la historia. España e Italia fueron los que obtuvieron mayores beneficios en el último tercio del siglo XIX.

Ese éxodo cambió de forma radical el panorama vinícola de amplias zonas, no sólo por la prosperidad económica que provocó el florecimiento comercial, sino también porque buscaron sustituir a los vinos franceses con otros de características similares. Llevaron enólogos y exportaron las técnicas de elaboración y crianza francesas, el método Mèdoc, que se consolidaron en algunas zonas, en especial Rioja, que debe el perfil de vinos que ahora es más conocido a esa etapa.

En las tres décadas finales del siglo XIX todo eran alegrías en el viñedo de España, en especial, por cercanía, en las regiones del Ebro, en Rioja, en Navarra, Aragón y Cataluña y también en Mallorca, donde las exportaciones de vino pasaron de menos de medio millón de litros al año a más de siete. Todas ellas vivirían unos años de enorme crecimiento en el cultivo de la vid, en la producción de vino y en las finanzas de los campesinos.

Más al sur, el puerto de Valencia se destacaba como una vía de salida de vinos de las regiones levantinas (en la comarca de Requena la vid sustituyó a los gusanos de seda y en el entorno de Yecla y Jumilla al esparto), de la gran viña manchega y de zonas en las que la plaga prácticamente fue el motivo de la llegada del viñedo, como en algunas zonas manchegas y andaluzas o en Extremadura que no tenía gran tradición vitícola salvo en la comarca de Tierra de Barros; en la provincia de Badajoz la superficie dedicada a la vid pasó de 13.000 hectáreas en 1877 a más de 20.000 cuando, veinte años más tarde, se detectaron los primeros casos de filoxera.

El precio de la prosperidad

El coste no fue pequeño: se impulsaron los tipos de uva más productivos y se produjo una pérdida irreparable de diversidad varietal. En Rioja desaparecieron cepas como Maturana, Ribadavia, Monastrell y otras muchas, algunas de las cuales sólo en época muy reciente se están recuperando; Navarra y Aragón se convirtieron en prácticamente un monocultivo de Garnacha (en el entorno de Cariñena desapareció la variedad que lleva el nombre de la ciudad) y lo mismo ocurrió en buena parte de Cataluña, donde la vanguardia actual intenta recuperar cepas ancestrales, no todas muy generosas en sus rendimientos cualitativos.

En las zonas en las que se impulsó el cultivo de la vid, se plantó con variedades productivas y bien adaptadas al terreno, como Bobal en Valencia, Monastrell en el Altiplano Levantino o Cencibel y Airén en La Mancha, Extremadura y norte de Andalucía; en Mallorca se impuso la productiva Mantonegro y desaparecieron o casi muchas otras (las minoritarias Callet o Fogoneu o la histórica Gorgollassa que llegó a ser “ilegal” al no aparecer en las listas de variedades autorizadas).

Todo se acabó cuando la plaga entró en la Península por Gerona, Oporto y Málaga a partir de 1870 y se extendió de la misma forma catastrófica que se había observado en Francia, sobre todo en la década de 1890. Con algunas excepciones, como las comarcas de Toro y el sur de la DO Rueda, áreas de La Mancha y del Altiplano Levantino, en las que la naturaleza del suelo (arenoso o de costra calcárea compacta) impide que el insecto practique túneles para alcanzar las raíces de la planta, el viñedo español sufrió la plaga de forma gradual hasta que en los años veinte del siglo pasado alcanzó el corazón de La Mancha. No obstante, se estima que la cuarta parte del viñedo español actual (algo menos de un millón de hectáreas) está libre de filoxera.

El proceso de recuperación en unas zonas se producía de forma simultánea al avance de la plaga en otras. Eso no fue obstáculo para que, al final del ciclo, el viñedo español, estimado en unos dos millones de hectáreas hacia 1870, quedara reducido a la mitad. Cuando se recuperó, se mantuvo el cultivo de esas variedades preferidas por sus rendimientos y, también, por su resistencia a las otras plagas.

Además, no recuperaría su importancia, a veces ni siquiera la anterior a la plaga, en muchas zonas, como en las costeras valencianas, donde fue sustituido por el naranjo (desparecieron vinos históricos, como los de Benicarló o la comarca de Sagunto, el Campos de Murviedro, que da su nombre a uno de los sinónimos de la uva Monastrell, conocida como Morvedre en Francia), en buena parte de las islas Baleares, en comarcas como La Alcarria, en buena parte de la provincia de Madrid o en la provincia de Málaga. En amplias regiones, como Andalucía, la Meseta Norte o el valle del Ebro, nunca se recuperaron los valores previos a la filoxera en cuanto a superficie dedicada a la vid.

Un legado enológico

Curiosamente, con algunas pocas excepciones (Cabernet Sauvignon en Vega Sicilia o en los viñedos del marqués de Riscal y muy poco más), no se había recurrido al catálogo varietal francés, sino que se había optado por las variedades locales. No había tiempo, no se podía esperar a implantar cepas francesas y esperar a que fueran productivas. El legado importante no fue varietal sino técnico. Fue la adopción por los más despiertos de unas determinadas técnicas enológicas que proporcionaban vinos más estables.

El método Mèdoc, que se puede resumir en técnicas como el uso de uva despalillada, la maduración en conos de roble y la crianza en barricas de roble, con trasiegas periódicas para eliminar restos sólidos, dio a los vinos de Rioja el carácter que ahora los define. Eran los que se llamaron “vinos finos de Rioja”, divisa que se conserva en algunos muros de las bodegas riojanas, en contraposición a los vinos tradicionales, elaborados en lagar abierto con racimos enteros (lo que ahora se conoce como vino de cosechero o de maceración carbónica).

Aunque ni siquiera en Rioja se impuso de forma universal (sólo en las bodegas que hoy se calificarían como industriales; los campesinos mantuvieron en su mayor parte el sistema ancestral), ese método era un avance revolucionario en una región en la que el Ayuntamiento de Logroño había prohibido la circulación de carros con ruedas herradas porque la trepidación que provocaban echaba a perder los vinos almacenados en las bodegas. O en la que se repiten peticiones de mejorar los caminos por el mismo motivo, para poder exportar los vinos sin que el movimiento los estropease.

Con la excepción de las bodegas centenarias de Rioja y algunos casos aislados en Castilla, Navarra, Aragón, Mallorca y Cataluña, además de las bodegas andaluzas, la recuperación del viñedo español tras la filoxera se hizo con criterios de producción, de retorno a los parámetros anteriores de autoconsumo y comercialización de vinos a granel. El embotellado era una excepción y, cuando se realizaba, era en pequeñas cantidades y casi siempre con el esquema del embotellado en destino. Era más barato enviar un equipo de la bodega, si es que se hacía, encargado de embotellar el vino que previamente había viajado en barricas o bocoyes. Y eso vale también para los vinos de las zonas andaluzas, para alegría de los elaboradores escoceses e irlandeses de whisky, que aprovechaban las botas y barricas en las que se expedían esos vinos.

Economía de guerra

La Gran Guerra aportó otro impulso innovador. Volvió la escasez de vinos y en Rioja se dio una nueva hornada de bodegas que adoptaban los nuevos métodos traídos por técnicos franceses treinta años antes. Si los vinos en general eran escasos, el champán, en cuya zona de producción se instaló la carnicería de la guerra de trincheras durante años, desapareció totalmente. La baja fue cubierta por espumosos elaborados en diferentes zonas: fue la consolidación, tal vez el auténtico nacimiento, del cava, émulo del champán que se llamó champán o xampany durante décadas, hasta que Francia empezó a reclamar el derecho exclusivo del uso del término, obtenida definitivamente en los años ochenta. Mientras, se comenzaba a hablar de espumoso de cava y finalmente se simplificó el hallazgo a la palabra cava.

Eran los años veinte, que también tuvieron cierto buen color en la economía española y fueron época de bonanza para el vino. En el mundo del espumoso, como en tantos otros, se miraba hacia la región de Champagne, todavía sólo un recuerdo vitivinícola tras la masacre de la guerra, de manera que los cavas de hace poco menos de un siglo tenían una aportación más que regular de azúcar, que se iría moderando con el paso de las décadas.

En Rioja también tenían al vino francés como modelo y se distinguían los estilo borgoñés (“cepa borgoña” aparecía en algunas etiquetas) y el bordelés. El primero más ligero de color y cuerpo, tal vez más acorde con el perfil de lo que se consolidó como “vino fino de Rioja”; el segundo, con más, color, cuerpo, estructura y tal vez el de más larga vida. Además, se elaboraban blancos, que declaraban descaradamente su admiración por el chablis en las etiquetas, espumosos, directamente llamados champán, y, en la misma línea, algunas bodegas hacían cognac.

En Jerez, el tercer gran foco bodeguero y el principal exportador, se asimilaba todo el viñedo andaluz como “zona de abastecimiento” de uvas y vinos para elaborar los diferentes tipos de vinos, pero se daba ya la dicotomía actual: los vinos secos, en especial finos y manzanillas, pero también olorosos y las rarezas que suponían los amontillados, los palo cortado y los intensos dulces de Moscatel o de Pedro Ximñenez, se consumían en casa, en el mercado andaluz o en las principales plazas españolas. La exportación era territorio de los diferentes tipos de vinos más o menos dulces (médium, cream), terminados a la medida en función de los deseos de los diferentes mercados (y en eso siguen, al parecer con deleite) y, hasta hace pocos años, vendidos casi siempre en botas para ser envasados en destino.

Un mar de granel

Además, en la famosa zona andaluza se desarrollaba la industria destiladora para la obtención de alcohol, necesario para encabezar sus vinos y para proporcionar materia prima a una incipiente industria del brandy (cognac, claro), que durante muchos años sería (y todavía) el sostén económico de las bodegas jerezanas. También en estos eran los mercados de destino los que definían el producto, que, en algún momento y para algunas categorías básicas, llegó a calificarse gráficamente como “brandy al cuarto de hora”, paráfrasis tomada de una popular forma de preparar la sopa.

Fuera de esas zonas punteras y con escasas excepciones, el viñedo español era un mar de graneles. Su destino se repartía entre el abastecimiento de las principales ciudades, con unas clases populares en crecimiento que seguían demandando grandes cantidades de vinos baratos; la exportación, que requería otras tipologías, y el consumo directo de las familias en las zonas de producción.

El mercado interno se definió por la elaboración de vinos de consumo fácil. Triunfarían vinos como los valdepeñas, alejados del perfil que tenían un siglo atrás, cuando los viajeros lo describían como negro, fuerte y tan denso que “podía cortarse con cuchillo”. El tren que unía Madrid con Andalucía y pasaba por Valdepeñas fue fundamental y la comarca manchega lo convirtió en el tren del vino, en el que sus cada vez más livianos productos salían para ser los más consumidos en las tabernas y hogares de ambos extremos de la línea férrea. Madrid y Andalucía siguen siendo, junto con la exportación en segmentos populares, sus principales vías de salida.

En la exportación, en cambio, ya se reclamaban vinos más espesos, con cuerpo, color y grado alcohólico, aunque fuera para mezclar con otros menos potentes. Eran valores que el vino español podía aportar sobradamente, de manera que muchas zonas, como las levantinas, se fueron especializando en esa vía de salida, con el Grao valenciano como punto emblemático, en cuyo entrono se instalaron bodegas exportadoras de nombre extranjero, como el barco de la copla, que recibían los vinos por ferrocarril desde las diferentes zonas productoras del interior, el área de Requena, la Manchuela, las comarcas murcianas y albaceteñas del Altiplano y hasta la gran llanura manchega.

En Castilla y León se llevaba el clarete, que en realidad casi siempre era rosado. Eran claretes los vinos de la Ribera del Duero, del páramo leonés y, claro, de Cigales, la zona más famosa en este sentido sobre todo por su presencia en los mercados de la franja cantábrica, en especial Cantabria y Asturias, mientras que el País Vasco prefería los rioja y en Galicia, tierra de blancos, se buscaba el tinto y, como también es tierra de elevado consumo, aunque no se embotellaba (durante décadas sólo hubo una marca en toda la región, Palacio de Fefiñanes), compraban en las cercanas comarcas de Zamora o el Bierzo. O de las otras zonas castellanas, los tintos espesos que se obtenían de la elaboración de lo que quedaba en los depósitos una vez extraído el mosto rosado.

Un estilo estable

La mayor parte del siglo XX transcurrió con pocos cambios en el estilo de los vinos y en la configuración de las comarcas productoras, aunque con crisis más o menos acusadas, como la de la guerra civil y la posguerra. Entre los cambios más llamativos cabe señalar el impulso dado a las cooperativas, sobre todo tras la guerra; la promulgación de la Ley del Vino, en 1931, con el desarrollo del primer Estatuto del Vino español, en el que se ponían las bases de la modernización del sector y de la construcción de un sistema de denominaciones de origen; o la actuación del Servicio Nacional del Trigo, fundado por la dictadura en 1937 y que aplicaría principios autárquicos de economía planificada en el impulso del cultivo de cereal en zonas que eran vinícolas, como amplias comarcas de Castilla y León, entre ellas la zamorana Tierra del Vino o la propia Toro, que en cierta medida llegarían a adquirir un paisaje similar al de la vecina Tierra del Pan.

A la salida de aquel túnel tenebroso, en los años sesenta, el panorama cambió para el vino español. Poco a poco el vino embotellado empezaba a desplazar al granel sacado de la tinaja; era la etapa inicial las botellas seis estrellas, envases retornables de un litro de capacidad que fueron muy populares en los sesenta y setenta. Era el nuevo vino de diario de las clases populares urbanas y esos mismos segmentos de la población comenzaron a consumir vinos algo más sofisticados en fechas señaladas.

En ese momento estratégico encontraron los vinos que ahora siguen siendo más populares: los vinos de Rioja, que mantenían una larga tradición de comercio embotellado, y algunas casas emergentes, como Torres o Perelada, que se posicionaron pronto en esa categoría de vinos populares de cierto empaque. Rioja tomó el mando y estableció un estilo de vino que aún perdura. Sus bodegas más destacadas habían conservado el método Médoc aunque algo evolucionado por el paso del tiempo.

Rioja toma el liderato

El perfil de vino de Rioja que se impuso como “típico”, por utilizar un término que algún preclaro prohombre de la DO Rioja antepuso al concepto de calidad, marcó todo un estilo para muchas bodegas de toda España. Vinos de cuerpo medio, no mucho color y marcados tonos de crianza en barricas viejas de roble americano (y sus recuerdos de coco, vainilla o canela, además de los olores de maderas viejas) que se proyectaron a bodegas de toda España a partir del éxito de marcas como Campo Viejo, Paternina Banda Azul, Berberana, Siglo Saco, Viña Real, San Asensio, Cune, Viña Pomal y otras.

Ese estilo de vinos daría lugar a un crecimiento importante de la DO Rioja, ya instalada en lo más alto del liderato del vino español (excluido Jerez), que cristalizó en toda una generación de bodegas creadas en toro a 1970, conocida precisamente como generación del 70. Para muchos esa hornada estuvo marcada por la llegada de Marqués de Cáceres, a pesar de que proponía un estilo de tinto diferente al de sus vecinos (más color, más fruta y menos madera, roble francés). Ahí hay nombres sonoros, como Remelluri, Beronia, Montecillo, El Coto, Olarra, la desaparecida Domecq, Lagunilla, Viña Salceda y otros, y la apuesta por el embotellado de otras que se dedicaban sobre todo a la venta a granel.

La crianza en barrica era el sistema dominante en todos los ámbitos. Los blancos más populares, como Monopole o los semisecos Diamante y otros de Rioja y también marcas de otras zonas, salían tras un paso más o menos largo por madera, lo mismo que algunos rosados, como los de Cigales, en ocasiones con largas permanencias en los viejos bocoyes en un proceso en el que perdían cualquier recuerdo de las uvas con las que habían sido elaborados. Y cualquier recuerdo de vino. Incluso los espumosos estaban marcados por unos licores de expedición en los que el azúcar se disolvía en vinos viejos, de largas crianzas en madera.

Jerez, por su parte, vivía el paroxismo de la expansión a base de medium, cream, abocados y similares que se vendían a precios muy bajos en supermercados del Reino Unido, Holanda y Alemania. Esos países siguen siendo los mejores clientes de la zona, aunque las cifras de ventas han disminuido de forma estrepitosa: llegaron a superar los 130 millones de litros en el paso de los setenta a los ochenta, la mayor parte expediciones de granel (hasta bien avanzados los ochenta el embotellado era inferior al granel); en la actualidad la exportación no alcanza el veinte por ciento de esa cifra.

En el comercio interior todavía tenía peso el fino (la manzanilla era una anécdota fuera de su mercado regional), aunque con la competencia de los finos de Montilla-Moriles y sus características “jirafas” (botellas renanas de vidrio negro) y, en ciertos mercados, de los pálidos de Rueda, vinos de crianza biológica, igual que los finos, que junto con los dorados eran los vinos característicos de Rueda y su comarca. Y las bodegas jerezanas contaban con el refuerzo de los brandies, con gran venta en esos años, hoy también en horas bajas.

Rueda y los vinos jóvenes

El blanco de Rueda tal como lo conocemos en la actualidad se germinó a partir de los primeros setenta, de la mano de Francisco Hurtado de Amézaga, enólogo de Marqués de Riscal y descendiente del fundador de la bodega de Elciego, pionera del cambio de estilo en Rioja, ya a mediados del siglo XIX. Hurtado de Amézaga no confiaba en los blancos riojanos buscaba una zona donde elaborar vino blanco de un estilo diferente. Contaba con la colaboración de Émile Peynaud, mítico enólogo francés, y juntos descubrieron las posibilidades de la uva Verdejo, mayoritariamente utilizada para crianza de vinos generosos.

Los blancos Marqués de Riscal tuvieron seguidores en pequeñas bodegas familiares de la zona. Apellidos como Yllera, Sanz o Lorenzo Cachazo, cada uno con más de una bodega, conformarían junto con la Cooperativa de La Seca y el proyecto riojano el grupo que puso en marcha la DO Rueda, la primera de Castilla y León, aprobada en 1980.

Llegaban en el momento justo, porque la fisonomía del vino español empezaba una andadura que lo cambiaría de forma radical. Francisco Hurtado de Amézaga, padre del rueda moderno, Miguel Torres, que tomó el mando de la bodega familiar en los sesenta, y Carlos Falcó, marqués de Griñón, que puso en marcha su proyecto en los primeros ochenta, serían nombres destacados entre los pioneros en una nueva forma de entender el vino que tenía mucho que ver con un cambio que ya se anunciaba en el ámbito internacional.

Pautas del Nuevo Mundo

En los principales mercados y en el Nuevo Mundo vinícola el foco se desplazaba hacia tipos de vino diferentes. La hegemonía de los vinos generosos, en especial jerez y oporto, que había marcado el estilo de los vinos empezaba a cambiar. Los falsos jerez y oporto fabricados en Sudáfrica, Australia o Chipre perdían brillo frente a los vinos blancos y tintos más prestigiosos de Francia.

Sudáfrica marcaba gráficamente la situación: Paarl y Transvaal, zona septentrionales en las que se ponía de relieve su equivalencia geográfica, en latitud sur, con las comarcas andaluzas, perdían brillo frente a la pujanza de los viñedos cultivados más al sur, en el entorno de El Cabo.

Además, se producía un cambio tecnológico fundamental: la adopción de depósitos de acero inoxidable y técnicas de control de temperaturas de fermentación que se había desarrollado precisamente en Sudáfrica (y perfeccionado después en California) a partir de los años cuarenta. Se unirían a los cambios en el viñedo, que giraban en torno a las técnicas de riego por goteo, desarrolladas en esos años en los cultivos de frutales israelíes.

Hurtado de Amézaga había conocido esas innovaciones en Francia y California pero Miguel Torres y Carlos Falcó las habían estudiado a fondo en la Universidad de Davis, en California, el centro neurálgico de esa revolución vitícola y enológica. El riojano introdujo en Rueda esas elaboraciones en bodegas asépticas más parecida a lecherías y con estricto control de temperaturas de fermentación para conservar los aromas de la uva.

El catalán hizo lo propio a su vuelta a la bodega familiar, pero además fue la vía de entrada de las variedades francesas, que ya habían iniciado otros, como Jean León en su bodega del Penedés o la familia Magaña en el sur de Navarra y que introduciría Falcó en La Mancha a partir de los primeros ochenta. Tiempos heroicos en los que estaba prohibida la importación de material vegetal de Francia, tal vez consecuencia del recuerdo de las plagas del XIX, tal vez reminiscencias de la política agrícola autárquica, pero no se sabe muy bien el motivo.

Subir como la espuma

En el paso de los setenta a los ochenta se produce otro hecho trascendental: la eclosión del cava. Un puñado de bodegas elaboradoras de espumosos, principalmente en el Penedés, propusieron a finales de los setenta un estilo diferente e impulsaron la palabra cava. Eran espumosos más frescos y que superaban o buscaban superar el perfil de cava dulce imperante. Además, buscaban sacudirse el yugo comercial de las grandes casas, Codorníu, Freixenet, Marqués de Monistrol, Perelada y, todavía, el grupo Rumasa (Castellablanch, Segura Viudas y otras marcas hoy integradas en el grupo Freixenet).

Juvé & Camps es tal vez la firma emblemática de lo que se designó como “cavas artesanales” en un claro intento de diferenciarse de las grandes casas, que serían tal vez “industriales” pero que no tardarían en hacer vinos en el estilo propuesto por marcas que no eran nuevas en la plaza porque muchas de ellas tenían sus orígenes en el impulso que experimentó el espumoso catalán en los años veinte. Ahí estaban nombres como Gramona, Recaredo, Nadal, Mont-Ferrant, Mestres, Rovellats, Vilarnau, Llopart y otros. Triunfaron en casa y también fuera porque conquistaron mercados lejanos, como Bilbao y Madrid, plaza siempre complicada para productos catalanes.

En los años ochenta se generalizaría la implantación de esa enología innovadora, de las nuevas tecnologías, con el acero inoxidable como emblema, y de las nuevas técnicas, más respetuosas con la fruta. Eran necesarias en unos años en los que se impuso, casi como un axioma, la fórmula de los vinos jóvenes-frutales-frescos-y-afrutados, aplicada sobre todo a blancos y rosados pero también a algunos tintos, con un cierto repunte de los vinos jóvenes clásicos de Rioja, los tintos de cosechero, que también tuvieron émulos en otras zonas productoras.

Los destacados de esa tendencia eran, naturalmente, los blancos de Rueda y Penedés, los rosados de Navarra (con Gran Feudo como punta de lanza) y, mucho menos, Penedés (Cigales estaba anclado en los viejos esquemas y sus mercados clásicos). Además, en los primeros ochenta se hablaba de un vino blanco de curiosa etiqueta y escasa producción llamado Santiago Ruiz y producido en El Rosal, una zona del sur de Pontevedra, junto al Miño, que había dado nombre en los sesenta a unos populares y bastante malos vinos gasificados.

Eran los primeros pasos de la “fiebre del albariño”, que a partir de los años ochenta cambiaría el panorama del vino en su zona de producción, calificada como DO Rías Baixas una vez que se superó el intento de hacer una DO Albariño, frustrado por la normativa europea, que ya comenzaba a influir en el vino español. Hay que decir que la vecina Ribeiro también había iniciado un camino de renovación, pero, lastrada por una sucesión de escándalos, no cristalizaría en la buena situación actual hasta finalizado el siglo XX, pero para entonces había perdido el liderazgo regional.

Criterios de Calidad

También por esas fechas se avanzaba en la construcción del edificio de las denominaciones de origen españolas. En 1971 se promulgó una nueva Ley del Vino y dos años más tarde, cuarenta después del primero, entró en vigor el segundo Estatuto del Vino de la historia de España. Se regulaba la producción del viñedo, del vino y también de los destilados y bebidas derivadas de vino. Se creó el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO), que tuvo una actuación trascendental en el desarrollo del mapa vinícola español y, aunque aplicara criterios en muchos casos discutibles, en la difusión de una filosofía de calidad.

Hasta que sus competencias se diluyeron en las de las comunidades autónomas, el INDO fue un intento de poner orden en el esquema vinícola hispano. Se unificaron las normativas de las denominaciones de origen existentes (algunas deberían haber sido suspendidas por la escasa proporción de vino que vendían embotellado), que emanaban del Estatuto del Vino de 1933 y de otras normas parciales posteriores, y a partir de los primeros ochenta se crearon muchas nuevas, entre ellas algunos de los nombres destacados del vino español actual, como Rueda, Ribera del Duero, Toro, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Somontano, buena parte de las de Cataluña, Vinos de Madrid, varias de las de Castilla-La Mancha… Y se alcanzó el hito histórico de que los consumidores entendieran el concepto de denominación de origen y lo asimilaran a calidad en los vinos amparados por ellas.

Sin embargo, al mismo tiempo, el vino había entrado en una crisis profunda. Se planteaba ya la dicotomía que se ha experimentado en las últimas décadas: la etapa en la que se mejoraba la calidad de los vinos coincidía con un descenso en el consumo interno, que en los primeros ochenta estaba en torno a 60 litros por persona y años, y con una profunda crisis en el mercado externo.

A partir de los años sesenta las ventas de vino a granel habían vivido otro momento de auge. Se sumaron diferentes circunstancias, como el aumento del consumo en los países de Europa Central, el estreno de destinos como la Unión Soviética o la independencia de Argelia, que era una importante trastienda vinícola para el mercado francés.

En los setenta y ochenta Francia había sustituido la pérdida de Argelia por el impulso del viñedo de la región mediterránea, Laguèdoc-Roussillon, entró en crisis el mercado soviético y algunos operadores de la exportación tuvieron una actuación discutible. Se produjeron cierres de bodegas exportadoras y hasta de algunas cooperativas: en Mallorca, por ejemplo, desaparecieron todas, la última, Felanitx, en 1982.

Impulso de la DO

La alternativa parecía clara: el impulso a la calidad y la adecuación de los vinos a los criterios que se imponían en el mundo. Se fomentó la creación de nuevas denominaciones de origen, en muchos casos no para refrendar y proteger unos productos que ya contaran con prestigio previo, sino como acicate para introducir criterios de calidad e impulsar la comercialización de vinos embotellados.

La asunción de competencias de las administraciones autonómicas (total salvo en las denominaciones de origen que implican a más de una comunidad autónoma: Rioja, Cava y Jumilla) impulsó esos criterios, tanto los de calidad como los argumentos políticos para la creación un tanto artificial de denominaciones de origen.

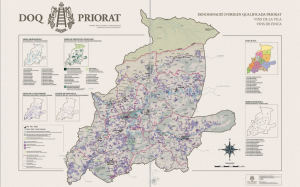

Todo era merecedor de denominación de origen (véase el mapa de vinícola Cataluña o de ambas castillas), aunque no hubiera criterios de uniformidad dentro de las propias zonas. En ese sentido hay casos llamativos, como Costers del Segre, Ribera del Guadiana o Vinos de Madrid, pero no era nuevo: la histórica DO Valencia, sin ir más lejos, con cuatro subzonas que nada tienen que ver entre sí. Y, mientras tanto, había voces que sostenían la necesidad de dividir la DO La Mancha, que, aunque tenga un tamaño descomunal, presenta muchas menos diferencias de norte a sur o de este a oeste que las que hay, por ejemplo, entre el norte y el sur del Priorato.

Se produjeron otras peculiaridades, como la creación de denominaciones de origen en zonas amplias y diversas, como toda una región, caso de la DO Cataluyna, donde ya encaja con dificultad la figura de los vinos de la tierra por la diferencia entre los factores de calidad de una u otra zona de su área de producción.

También se desarrollaron filosofías centrífugas, como el interés por desmarcarse del conjunto, con autonomías ausentes de los espacios institucionales de España en las ferias internacionales mientras se invertía en otros propios. Una especie de alergia a aparecer bajo el epígrafe de España, que aún sigue, mientras los vinos españoles iniciaban tímidamente el camino del prestigio como marca colectiva.

El gran dilema

Hubo y hay un buen número de sinsentidos, muchos desencuentros, con frecuencia artificiales, y hasta enfrentamientos en los tribunales, durante el proceso de desarrollo de las políticas vinícolas estatal y autonómicas. Sin embargo, a pesar de los errores, no faltan aspectos positivos. La cercanía de las instituciones regionales, con el refuerzo financiero llegado de la Unión Europea, ha contribuido de forma importante a la revolución experimentada por el vino español en las últimas décadas.

En los años ochenta, las bodegas hispanas se enfrentaban a una situación endiablada, casi un nudo gordiano más que una encrucijada. El estilo adoptado por las bodegas de todo el país para los vinos tintos, el tipo más significativo, emulaba a los perfiles que habían lleva a Rioja al liderato en el mercado interno, pero se defendía mal en los ámbitos internacionales, en los que ya había triunfado el tinto de colores intensos, estructura y potencia.

Sólo los tintos de Borgoña y algunos italianos muy significados (los amarone, por ejemplo) se hacían perdonar un color que no fuera cereza intenso casi negro. Los rubí-teja de intensidades medias que se llevaban por Rioja tenían un serio hándicap de homologación en los concursos y los medios especializados internacionales.

Alguien decidió que las variedades de uva españolas no servían. La Garnacha daba poco color y era oxidativa, las Monastrell, Mencía y Tinta de Toro no servían para largas crianzas, la Cariñena o Mazuelo era variedad para mezclas, la Bobal sólo servía para rosados (lo proclamó un crítico estelar hispano que a la sazón estaba pagado por la “patria” de la Bobal, la DO Utiel-Requena) y así hasta el agotamiento, incluidas las uvas blancas más abundantes, como la manchega Airén, la Viura o Macabeo del Ebro (a pesar de los blancos riojanos viejos), la emergente Verdejo, la trilogía del cava (Macabeo, Xarel·lo y Parellada) y hasta la colección de variedades gallegas, encabezada por Albariño, que ya brillaba en los primeros ochenta.

Tiempos de reconversión

La deseada homologación pasaba por las más famosas variedades de uva francesas y eso precisaba cambios profundos en la base, en la viña. Había que traer variedades que reforzaran esas debilidades y las que estaban de moda (una serie de televisión, Falcon Crest, tuvo cierta influencia en ello) eran sobre todo (no sólo) las bordelesas Cabernet Sauvignon y Merlot para los tintos y la borgoñona Chardonnay en blancos.

Eran las que se llamaron “variedades mejorantes”, que hicieron furor en amplias zonas porque teóricamente reforzaban a las autóctonas pero, seguramente sobre todo, porque era lo que se llevaba en los principales países consumidores del mundo. Llegaron al viñedo español y europeo por emulación, por ser las que dominaban en los viñedos del Nuevo Mundo, sobre todo los de California, convertida en la vanguardia del vino mundial y cabeza de un movimiento que pondría en el mapa del vino de calidad a países como Australia, Chile o Sudáfrica.

En esos años ochenta la palabra era “reconversión” e implicaba modernización de las bodegas, amuebladas con el brillo del acero inoxidable y todos sus acompañantes: intercambiador de temperaturas, filtros, prensas, bombas, tuberías…, y el cambio en los campos. Se abrieron las puertas a las uvas foráneas y al riego, al principio como método “antihelada”, aunque se veían los aspersores lanzando generosas raciones de agua allá por junio o julio, meses en los que hiela poco, y más adelante con todas las de la ley.

Se generalizaron las plantaciones en espaldera, con las vides apoyadas en postes y alambres, que facilitaba el riego por goteo; reemplazaban a viñedos de secano, plantado en vaso, en la clásica forma baja. Además, facilitaba la mecanización de los trabajos en la viña, en especial a la hora de la vendimia. En los ochenta se vieron las primeras vendimiadoras, monstruosas máquinas que hacen el trabajo de muchos vendimiadores y de las despalilladoras.

Y en los ochenta se produjo la aparición de la Ribera del Duero, calificada como denominación de origen en 1982, y situada en la vanguardia de la penetración del vino español en el exterior, siempre con la excepción de los vinos generosos más comerciales y convencionales.

Un nuevo vigor

De la mano de los tintos Pesquera, de unos Vega Sicilia en los primeros pasos de su formidable transformación, de los viejos Protos, de unos recién llegados Viña Pedrosa (los dos últimos más en el mercado interno), de la incipiente actividad embotelladora de alguna de las cooperativas y de Bodegas Mauro, que empezó en la denominación de origen y luego quedó fuera, echó a andar la única zona española que inquietó mínimamente el liderazgo de Rioja. Y no sólo eso, de alguna manera contribuyó a provocar la evolución de los rioja en la década siguiente.

El color intenso, el carácter, la consistencia y hasta una cierta rusticidad, que no ocultaba un sustrato de gran finura en los mejores, situaban a los tintos de la Ribera del Duero en parámetros más aceptables por los nuevos mercados internacionales. Enlazaban bien con los vinos del Nuevo Mundo, con la estructura de los bordeleses y con lo que apuntaban las bodegas italianas de vanguardia.

En los ochenta el vino español quería apuntar hacia la exportación. Lo conseguía con el jerez convencional, aunque ya estaba claramente en retroceso, con un cava en crecimiento apoyado en su bajo precio, con la incipiente presencia de los tintos de la Ribera o de los varietales internacionales de zonas como el Penedés, con la llegada de algunos buenos tintos de cooperativa y con algunos clásicos, como Torres y algunas bodegas de Rioja con presencia en mercados como el Reino Unido y Alemania, además del todavía renqueante mercado de vinos a granel, con el puerto de Valencia, la zona centro (que todavía destilaba buena parte de su producción) y la DO Navarra como puntos destacados.

En el merado interno, Rioja consolidaba su liderazgo pero aportaba pocos síntomas de renovación. Sólo algunos pioneros, como Contino, los Remelluri del final de la década, Barón de Chirel y, sí, la emblemática Bodegas Marqués de Cáceres, que mantenía su propuesta de tintos más frescos, se salían del que se llamó “rioja de carril”, el que seguía la vía del tinto más bien ligero de color y cuerpo, pulido por la larga crianza en barrica, protagonista en las fases aromáticas.

Las mayor parte de las bodegas riojanas consideraban en poco a la corriente que se imponía en el exterior y penetraba ya en España. Los ribera, los intentos renovadores de otras zonas (Jumilla, Navarra, Aragón) y la llegada de los cabernet de moda, no eran tenidos en cuenta. Algunas bodegas buscaron la vía nueva, la de las variedades francesas, pero toparon con una estructuras inquisitoriales y, quien osaba trabajar con Cabernet y otras proscritas, tenía que ocultar cualquier referencia a ellas o recurrir al eufemismo de “otras variedades”.

En la hegemonía de los vinos de Rioja, en la que los tintos empujaban la comercialización de blancos y rosados, se hacían hueco los tintos de la Ribera y se vivía el furor de los vinos “jóvenes-frescos-afrutados”, con zonas emergentes, como Rueda, Penedés, Navarra para los rosados y denominaciones nuevas, como Somontano o Costers del Segre, que se unían al Penedés como destacados en la adopción de todo un catálogo de uvas internacionales.

Además, comenzaba a asomar el albariño como opción distinguida, el cava consolidaba su crecimiento y hasta hubo un momento de eclosión de los vinos andaluces, de la mano de las sevillanas, que se pusieron de moda y arrastraron el consumo de manzanilla de Sanlúcar, popular hasta amenazar (y más adelante doblegar) la hegemonía del fino en el mercado hispano.

El vino-piedra

Eran los años iniciales de los “vinos piedra”, los tintos de color intenso, mucho cuerpo y sólida estructura. Se buscaba emular a los triunfantes cabernet (su tirón hacía incluso perdonar el recuerdo de pimiento verde y los taninos agresivos, síntomas de inmadurez que se tenían por propios de la variedad) y, para conseguirlo, se alargaban las maceraciones, el contacto del mosto o del vino con los hollejos y otros elementos sólidos. En la operación se extraían también taninos de los hollejos y de las semillas y se obtenían vinos duros, tánicos, astringentes.

Se decía que el tiempo puliría esos ángulos y que eran vinos de larga vida. Sin embargo, el paso del tiempo ha desmentido tal cosa. Los cabernet y otros muchos tintos-piedra de los ochenta, catados hoy, siguen ofreciendo esos síntomas de verdor pero han perdido parte del cuerpo que los arropaba; quedan descarnados, un esqueleto sin nada que lo cubra.

En los primeros ochenta llegaba otro actor al escenario, en nuevo tinto del Priorato. En 1989 llegaron a esa zona tarraconense un grupo de creadores de vinos (emprendedores se diría ahora), reclutados, convencidos y aleccionados por René Barbier, que traían nuevas ideas. Dos años más tarde ponían en la calle sus primeros vinos y con ellos empezaban a hacer buenas las previsiones de la FAO al tiempo que abrían un horizonte inesperado para los vinos del Mediterráneo y el conjunto del vino español.

En los años sesenta, una comisión de ese organismo internacional había visitado la DO Priorato y había dictaminado que esa agreste y bella comarca reunía las condiciones para producir los mejores vinos del mundo. Nada menos. Tan lisonjero informe no hizo mella en la zona, que mantuvo sus esquemas: producción dominada por las cooperativas, vinos destinados al granel y profunda depresión económica.

René Barbier y sus pioneros (en un principio cuatro, Álvaro Palacios, Dafne Glorian, Josep Lluis Pérez Verdú y Carles Pastrana; después se sumarían los vinos de otros que habían comprado viña en la zona), formados en los merados internacionales, adoptaron criterios de modernidad a pesar de las precarias condiciones en las que iniciaron su trabajo. No fue tarea fácil porque chocaron con la norma de la DO Priorato al intentar utilizar variedades de uva como Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y otras para acompañar a las Garnacha y Cariñena locales.

Los primeros vinos salieron sin denominación de origen pero pronto se modificó el reglamento para darles cabida. Era el primer paso para que el Priorato pasara de ser una de las “zonas malditas” del vino español a colocarse entre la vanguardia en cuanto a prestigio. Y también en precio, muy por encima de lo que se llevaba en Rioja e incluso en la Ribera del Duero.

Mientras tanto, en Rioja también había movimiento. El éxito de algunos vinos de la Ribera del Duero, donde se produjo la llegada de una segunda generación de bodegas de interés, fue un estímulo para los bodegueros riojanos más despiertos y ya desde mediada la década comenzaron a salir vinos de un estilo nuevo y más acordes con la modernidad. Los Torre Muga, Manuel Quintano, San Vicente, Dominio de Conte, Pagos Viejos, Viña El Pisón, Roda, Dalmau, Amaren y otros presentaban una nueva propuesta, obtuvieron reconocimientos y rompieron muchos techos en el vino de Rioja, entre otros los de los precios, con cotizaciones que rondaban unas insólitas 3.000 a 5.000 pesetas por botella, que pronto serían también superadas por los más osados.

El vino-mermelada

Algunos de esos nuevos vinos y, en general, la vanguardia del vino español, como otros muchos en el mundo, comenzaban a protagonizar un movimiento de rechazo frente a los vinos-piedra. Los duros taninos fueron combatidos por técnicas novedosas, como la crianza en presencia de las lías de la fermentación con removido de esos sólidos para conseguir lo que en medios técnicos se conoce como polimerización de los taninos.

Con esa técnica se consiguen vinos más carnosos y menos rudos, pero no era suficiente. También se apuraron las maduraciones de la uva y los viticultores y enólogos comenzaron a perder el miedo a las altas graduaciones. Se batieron las barreras sicológicas de los 14 grados y después los 15, se alargaban las maceraciones de los hollejos para extraer color y cuerpo y reinaba la madera nueva de roble francés, más delicada con los vinos que el roble americano característico de las bodegas españolas a imagen y semejanza de los clásicos de Rioja y su sensaciones de vainilla y coco.

Era la nueva modernidad, los “vinos-mermelada”, marcados por ese color casi negro, por los aromas de madera nueva y de fruta muy madura (compotas de frutas rojas), que en los acasos extremos rondaba terrenos de pasificación (recuerdos de pan de higo), y por un paso de boca con mucho volumen, cálido y algo pastoso.

Era un estilo de vino, impulsado por el famoso e influyente crítico norteamericano Robert Parker, que se llevaba muy bien con las características de no pocas zonas españolas, zonas cálidas, con mucho sol y tendencia a producir vinos con mucho color, cuerpo y grado. Así tomaron impulso nuevas “zonas malditas”, como las aragonesas del valle del Ebro, las levantinas, sobre todo en el Altiplano (Yecla, Jumilla, Alicante, el sur de Valencia), Cataluña (Terra Alta, Empordá, la nueva Montsant escindida de la DO Tarragona) o Toro.

El propio Parker sostuvo que el futuro estaba en zonas como Toro y Jumilla, por delante de las más prestigiosas. No tenía que demostrar su peso como crítico influyente, pero como oráculo no estuvo muy brillante a la vista de lo acontecido más adelante.

Y es que los “vinos-mermelada”, que algunos designarían como “vinos Parker”, también comenzaron a suscitar cierta oposición. Eran vinos cálidos y pastosos, más bien de trago corto y no siempre conseguido equilibrio, que, además, tendían a esconder el carácter de la variedad con la que había sido elaborados y de la zona de procedencia. La nueva tendencia se fue hacia vinos más frescos y fluidos.

Vuelta de la finura

La lucha contra la parkerización también creó algunos monstruos, como el protagonizado por los vinos de largas crianzas al viejo estilo, auténtica arqueología enológica que todavía colea en determinados sectores de la crítica internacional. Sin embargo, lo más destacable de esa reacción es que se buscó la finura y la frescura, la textura fluida y un trago algo más largo. Se superó la obsesión por los colores negros o casi (incluso en zonas cálidas, donde es más sencillo obtenerlos), se ajustó la fecha de vendimia, se acortaron las maceraciones, se gestionó cada vez mejor la crianza en barrica y los vinos expresaron mejor el carácter de las variedades, de los suelos y de las zonas.

En el proceso se había adoptado un nuevo concepto y se habían producido cambios fundamentales. La palabra clave era “terruño” y las nuevas generaciones de enólogos iniciaban el trabajo en el campo. Frente a los técnicos antiguos, que esperaban la llegada de la uva en vendimia a la puerta de las bodegas, los nuevos pisaban el terreno y tomaban decisiones en todo el ciclo de la vid en el convencimiento de que buena parte de la calidad viene dada por la viña.

Ese cambio en los perfiles de los vinos, verificado sobre todo al final de la primera década de este siglo, afectó también a los vinos blancos e impulsó el consumo de vinos rosados en todos el mundo. Los espumosos, por su parte, ya son en sí mismos vinos que implican conceptos de frescura e incluso siguieron un camino inverso en España. Los generosos mantuvieron sus esencias y su descenso en el consumo; su iniciativa más destacada en las últimas décadas ha sido la creación en Jerez de dos categorías especiales, VOS y VORS, con las que reivindican los extraordinarios vinos viejos.

Con la invasión de Chardonnay en los años ochenta, se había introducido la técnica de la fermentación en barrica, habitual en los blancos de Borgoña, que se aplicó prácticamente en todas partes. La pasión de bodegueros y de una parte de consumidores por la madera se tradujo en unos blancos que terminaban por tener un perfil casi de tintos. Maduración apurada de la uva, carga de sensaciones de madera nueva, elevadas graduaciones alcohólicas y laminado del carácter frutal, con pérdida de frescura, fueron rasgos habituales en muchos vinos blancos.

Vinos de trago largo

El paso del tiempo también mejoró la pericia a la hora de tratar los vinos blancos. Se mejoró la gestión de la barrica, se mezclaron vinos fermentados en barrica con otros más frutales, se evitó total o parcialmente la fermentación maloláctica y, en general, las bodegas innovadoras buscaron fórmulas para que el blanco recuperara su frescura esencial. De la mano de esos cambios llegaron algunos de los mejores blancos españoles actuales.

El descubrimiento, en los años del cambio de siglo, fue la crianza en depósito en presencia de las lías, a veces durante varios años. Era una técnica innovadora que abrió nuevas perspectivas en zonas como Rías Baixas o Ribeiro porque aportaba matices sin pérdida de rasgos frutales ni de frescura y, además, contribuye a alargar la vida del vino.

En el retorno a la frescura y al vino de trago largo, que hace frente a los excesos de la parkerización, cabe incluir el nuevo impulso recibido por el consumo de vinos rosados en todo el mundo (en España aún es considerado un vino menor) y el cambio producido en los rasgos de esos vinos. En lo que va de siglo el consumo de rosados en el mundo ha crecido en cerca de un 25 por ciento; ha pasado de poco más de 1.800 millones de litros a cerca de 2.300, en datos correspondientes a 2014.

Las cifras son negativas en países como Estados Unidos, Italia y sobre todo en España (otra paradoja: España acapara cerca del 45 por ciento de las exportaciones de rosado de todo el mundo pero consume menos), pero el aumento de la demanda es evidente en otros, como Alemania, Reino Unido, Bélgica y Holanda, y es muy llamativo en Francia, donde se bebe alrededor de un tercio del rosado mundial.

En los perfiles del vino han irrumpido los rosados más pálidos de color y más ligeros de cuerpo, con textura más fluida, aunque se mantienen los toques dulces comerciales que limitan la frescura. Un contacto con los hollejos más breve o la mezcla de uvas blancas y tintas son las dos técnicas empleadas para recuperar los tonos rosa pálido o el piel de cebolla ligero clásico de los rosados franceses.

No han desaparecido los otros tonos y no son pocos los que prefieren esos rosados que rondan territorios de tinto ligero, pero la paleta se ha ampliado y abarca desde los colores apenas manchados (en España, los rosados pálidos riojanos eran clásicos y se han situado sin moverse en pura modernidad) hasta los casi tintos. Tampoco se ha descartado del todo la intervención de la madera (barricas o depósitos de mayor tamaño) y se aplica la crianza en tanque en presencia de las lías.

Espumosos de larga vida

El camino de la frescura es inverso en los vinos espumosos. En su eterno periplo para acercarse a los perfiles del champán, el cava y los hijos y hermanos que le han ido saliendo exploran los caminos de la longevidad, de los vinos con larga crianza en rima que, además, deberán evolucionar bien en la botella después del degüelle y expedición.

Hay éxitos notables, con espumosos de más de diez años que ofrecen excelentes prestaciones, lo que muestra un camino interesante pero, desde luego, incompatible con la imagen de vino barato que el cava se ha labrado a pulso en los mercados internacionales. El reto es demostrar que a precios iguales el cava se enfrenta bien a cualquier espumoso. Todo un desafío también ante el consumidor interno, que en buen medida opta por un champán malo antes que un cava bueno.

Cuestión de imagen y de promoción. Algo imprescindible ante la gran paradoja: el consumo de vino está en mínimos históricos, en torno a 17 litros por persona y año cuando hace cuarenta años superaba los 60, justamente cuando se elaboran en todas partes vinos de una calidad inédita. En ese sentido no hay reproche alguno: los enólogos están preparados, hay pericia, intuición, seguimiento estrecho de las tendencias internacionales y curiosidad para explorar nuevas alternativas.

Ellos han conseguido hacer posible el suelo de homologar los vinos españoles a los estándares de los mejores vinos del mundo. Falta triunfar en casa y hacerse valer más en el mundo. Junto a los mejores, medran los que retornan al pasado, los que se sustentan en unos mercados de vinos a granel que ya dieron serios disgustos a lo largo de la historia. Hay que apoyar a los grandes y conseguir salir de un estado de cosas tan lamentable como muestran las estadísticas: en 2014 el precio medio del vino español exportado no llegó a un euro por litro, el del litro de vinagre fue de 1,01 €.

Nuevas tendencias

En la actualidad hay un cierto retorno a los orígenes. En muchas zonas se recuperan las variedades ancestrales, algunas de ellas prácticamente desaparecidas de sus campos, y hay una tendencia paralela al repudio de cepas foráneas que nunca se adaptaron (el de Merlot es un caso palmario, pero también la mala adaptación de la invasora autóctona, la Tempranillo, en muchas comarcas).

En la elaboración, vuelven envases que la modernidad arrinconó en los años ochenta, como los grandes depósitos de madera o el hormigón, mientras se ensayan otros nuevos, como los depósitos ovoides de distintos materiales. La modernidad repudia las levaduras seleccionadas para insistir con las que se desarrollan de forma natural en los viñedos. Y hasta se pone en entredicho la temperatura de fermentación cuando es muy baja.

Al mismo tiempo, se limita al máximo el uso de azufre y sus derivados, elemento clave durante más de cien años en la viña y en la asepsia de los diferentes procesos en la bodega. Es una consecuencia, por un lado, de las indicaciones absurdas que se imponen en el etiquetado en algunos países y, por otro, de la tendencia hacia los vinos ecológicos en sus diferentes matices (agricultura ecológica, biodinámica, los llamados vinos naturales o los quiméricos “sulfuroso cero”).

Las tendencias más serias buscan aplicar esos principios de mínima intervención de forma sensata para conseguir una auténtica cuadratura del círculo: la modernidad quiere hacer vinos aptos para el consumo en un plazo corto o medio pero que sean capaces de vivir y evolucionar bien durante décadas. Es el vino grato pero que pueda ser una buena inversión de cara al futuro.

Para un profano puede parecer que esas tendencias que se han ido sucediendo en las últimas décadas dibujan un movimiento pendular. El retorno de los vinos viejos, pulidos por el paso del tiempo, embalsamados por la acidez y la larga crianza en barrica, puede ayudar a esa impresión. La realidad es más parecida a un sinfín o a la hélice de un sacacorchos: la tendencia puede estar a un lado o a otro, pero el movimiento siempre es de avance porque no se renuncia a lo aprendido en la tendencia anterior.

A Proensa

Publicado en junio de 2016

en el monográfico de PlaentAVino

100 cosas que hay que saber para entender el vino actual

Deje su comentario

Debe estar logged in para comentar.