La lucha contra la naturaleza adversa ha alumbrado algunos de los grandes vinos del mundo. Los intentos realizados para reproducir las cualidades de vinos lejanos han contribuido también a desarrollar nuevas especialidades. Los errores y los accidentes tienen también su aportación para enriquecer un capítulo sugestivo en la enología, el de los vinos hijos del error y la necesidad.

La ciencia ha utilizado desde siempre para avanzar el método de ensayo y error. Por encima de los planteamientos teóricos, por más avanzados que puedan ser y aunque cuenten con herramientas tan poderosas como la informática más avanzada, cualquier hipótesis precisa la verificación científica, la confirmación efectiva de sus planteamientos y su materialización en resultados contrastables. En la viticultura y la enología ese principio es indiscutible.

Es muy probable que la propia elaboración del vino fuera producto de un error casual, previo a la propia viticultura, y no de un ensayo. Es plausible que en un intento de almacenar los frutos de vides silvestres se produjera una fermentación y la necesidad hiciera que aquellos primitivos habitantes del Cáucaso, donde se suele establecer el nacimiento del vino, consumieran el resultado de esa fermentación. Lo demás es fácilmente deducible: con múltiples ensayos y errores, se domesticó la vid y se seleccionaron las variedades más adecuadas al mismo tiempo que se desarrollaban técnicas para reproducir el proceso de fermentación, obtener el mejor resultado y, la base de la enología, conservar el producto el mayor tiempo posible en su estado más satisfactorio, es decir, como vino. Paralelamente a ese proceso, el cultivo de la vid y la elaboración del vino se extendió primero hacia el sur, hacia la llamada media luna fértil y Egipto, y hacia el oeste, Asia Menor y Grecia, para luego colonizar toda la ribera mediterránea.

El cultivo de la vid y la elaboración de vino se integraron rápidamente en lo que entendemos por cultura occidental y el vino acompañó a esas civilizaciones antiguas, encargadas de difundir esa cultura, a lo largo de los siglos. Convertido en uno de los emblemas de esa cultura, su desarrollo quedó en manos de los campesinos, los que estaban encargados, por cercanía y por necesidad, de asimilar y transmitir esa cultura del vino, por más que las sucesivas hornadas de sacerdotes de las diferentes religiones atribuyeran a ese conocimiento origen divino.

Sin conocer a Cicerón, los campesinos aplicaron la máxima del orador romano:

“propio de cualquier hombre es errar, pero sólo del ignorante perseverar en el error”. Y sin ser científicos, aplicaron durante milenios métodos empíricos hasta conseguir no sólo obtener vino de sus viñedos, sino también adaptar el cultivo de la vid a las condiciones límite que oponía la naturaleza en las diferentes regiones. E incluso de aprovechar esas condiciones para crear vinos singulares, caso de los vinos dulces de pasas de las zonas cálidas, en las que se aplican procedimientos muy refinados, como el asoleo de las uvas, para deshidratar los frutos y obtener concentración de azúcares. Así se prepara la materia prima que da lugar a los dulces de Pedro Ximénez y algunos de Moscatel en España o, al otro lado del Mediterráno, al kommadaria de Chipre.

Cuando le tocó a Roma el papel de gran difusor de la viticultura y enología, el vino ya formaba parte de los hábitos cotidianos, de la cultura y hasta de las religiones del área mediterránea. Y lo estaba de forma tan estrecha que se podría decir que su dominio político y militar se consolidó en los lugares en los que era posible el cultivo de la vid y de los otros productos ligados a esa cultura. Es posible que no abarcaran más territorio porque no encontraron aliciente vinícola para avanzar hacia el sur, por territorios áridos del desierto, ni hacia el frío norte.

Adaptarse al medio

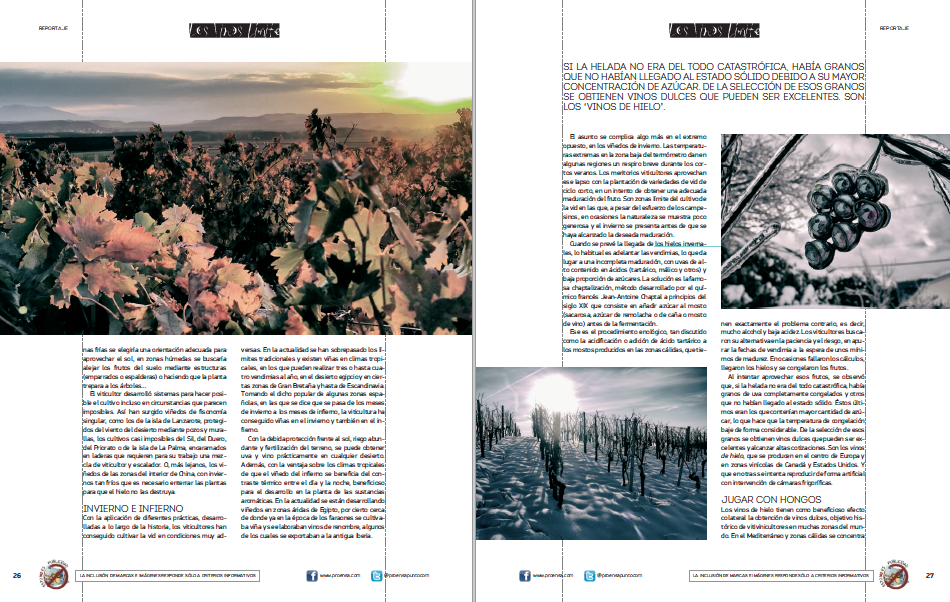

En esos confines donde el entorno ecológico era menos favorable es donde la vid demostró su resistencia y vitalidad. Los campesinos ya habían comprobado esas cualidades y destinaban al viñedo las tierras en las que era difícil que medrasen otros cultivos. Y comprobaron que en esas condiciones adversas daban sus mejores resultados en cuanto a calidad, ya que no en cuanto a rendimiento. En las zonas límite de cultivo, en las que por diferentes motivos ambientales no había seguridad de obtener cosecha se desarrollaron vinos singulares, hijos de la necesidad, de la adaptación al medio y, también, del recurso habitual de hacer de la necesidad virtud.

Sin embargo, antes de eso, se realizarían todos los intentos posibles para contrarrestar las adversidades del entorno. En zonas cálidas se protegería el fruto de la influencia solar acumulando hojas, en zonas frías se elegiría una orientación adecuada para aprovechar el sol, en zonas húmedas se buscaría alejar los frutos del suelo mediante estructuras (emparrados o espalderas) o haciendo que la planta trepara a los árboles…

El viticultor desarrolló sistemas para hacer posible el cultivo incluso en circunstancias que parecen imposibles. Así han surgido viñedos de fisonomía singular, como los de la isla de Lanzarote, protegidos del viento del desierto mediante pozos y murallas, los cultivos casi imposibles del Sil, del Duero, del Priorato o de la isla de La Palma, encaramados en laderas que requieren para su trabajo una mezcla de viticultor y escalador. O, más lejanos, los viñedos de las zonas del interior de China, con inviernos tan fríos que es necesario enterrar las plantas para que el hielo no las destruya.

Invierno e infierno

Con la aplicación de diferentes prácticas, desarrolladas a lo largo de la historia, los viticultores han conseguido cultivar la vid en condiciones muy adversas. En la actualidad se han sobrepasado los límites tradicionales y existen viñas en climas tropicales, en los que pueden realizar tres o hasta cuatro vendimias al año, en el desierto egipcio y en ciertas zonas de Gran Bretaña y hasta de Escandinavia. Tomando el dicho popular de algunas zonas españolas, en las que se dice que se pasa de los meses de invierno a los meses de infierno, la viticultura ha conseguido viñas en el invierno y también en el infierno.

Con la debida protección frente al sol, riego abundante y fertilización del terreno, se puede obtener uva y vino prácticamente en cualquier desierto. Además, con la ventaja sobre los climas tropicales de que el viñedo del infierno se beneficia del contraste térmico entre el día y la noche, beneficioso para el desarrollo en la planta de las sustancias aromáticas. En la actualidad se están desarrollando viñedos en zonas áridas de Egipto, por cierto cerca de donde ya en la época de los faraones se cultivaba viña y se elaboraban vinos de renombre, algunos de los cuales se exportaban a la antigua Iberia.

El asunto se complica algo más en el extremo opuesto, en los viñedos de invierno. Las temperaturas extremas en la zona baja del termómetro dan en algunas regiones un respiro breve durante los cortos veranos. Los meritorios viticultores aprovechan ese lapso con la plantación de variedades de vid de ciclo corto, en un intento de obtener una adecuada maduración del fruto. Son zonas límite del cultivo de la vid en las que, a pesar del esfuerzo de los campesinos, en ocasiones la naturaleza se muestra poco generosa y el invierno se presenta antes de que se haya alcanzado la deseada maduración.

Cuando se prevé la llegada de los hielos invernales, lo habitual es adelantar las vendimias, lo que da lugar a una incompleta maduración, con uvas de alto contenido en ácidos (tartárico, málico y otros) y baja proporción de azúcares. La solución es la famosa chaptalización, método desarrollado por el químico francés Jean-Antoine Chaptal a principios del siglo XIX que consiste en añadir azúcar al mosto (sacarosa, azúcar de remolacha o de caña o mosto de vino) antes de la fermentación.

Ese es el procedimiento enológico, tan discutido como la acidificación o adición de ácido tartárico a los mostos producidos en las zonas cálidas, que tienen exactamente el problema contrario, es decir, mucho alcohol y baja acidez. Los viticultores buscaron su alternativa en la paciencia y el riesgo, en apurar la fechas de vendimia a la espera de unos mínimos de madurez. En ocasiones fallaron los cálculos, llegaron los hielos y se congelaron los frutos.

Al intentar aprovechar esos frutos, se observó que, si la helada no era del todo catastrófica, había granos de uva completamente congelados y otros que no había llegado al estado sólido. Éstos últimos eran los que contenían mayor cantidad de azúcar, lo que hace que la temperatura de congelación baje de forma considerable. De la selección de esos granos se obtienen vinos dulces que pueden ser excelentes y alcanzar altas cotizaciones. Son los vinos de hielo, que se producen en el centro de Europa y en zonas vinícolas de Canadá y Estados Unidos. Y que en otras se intenta reproducir de forma artificial con intervención de cámaras frigoríficas.

Jugar con hongos

Los vinos de hielo tienen como beneficioso efecto colateral la obtención de vinos dulces, objetivo histórico de vitivinicultores en muchas zonas del mundo. En el Mediterráneo y zonas cálidas se concentra el azúcar con el asoleo, la exposición de las vendimias al sol, en las zonas frías por la congelación. Y en áreas intermedias se ha hallado la fórmula haciendo de la necesidad virtud, convirtiendo una plaga en una bendición al aprovechar el ataque moderado de un hongo, la Botrytis cinerea, para la obtención de unos de los vinos más cotizados del mundo.

Un buen ataque de Botrytis cinerea, lo que se conoce como podredumbre noble, se consigue con la suma de temperaturas moderadamente altas, entre 20 y 25ºC, y humedad elevada en un plazo no muy prolongado de tiempo que ha de ser seguido por unos días secos y cálidos. Así se desarrolla en los racimos una película de hongos que desecan la fruta sin romper el hollejo al mismo tiempo que comunican al mosto los rasgos singulares (finos recuerdos de hongos y de hidrocarburos, notas herbáceas) que luego se perciben en el vino junto a los propios de la fruta bien madura. Además, el hongo ataca a sus primas las levaduras de la fermentación, dificulta la transformación de los azúcares y propicia que el resultado final sea marcadamente dulce.

Si el plazo en el que se dan esas condiciones en el viñedo es demasiado corto, se consiguen uvas poco o nada botrytizadas. Si es demasiado largo, el asunto toma un cariz más oscuro y pasa a ser podredumbre gris; se rompen los hollejos, lo que permite el acceso al mosto de bacterias acéticas y otros elementos que lo alteran y estropean.

El resultado positivo, la podredumbre noble da lugar a vinos tan famosos y caros como los sauternes y barsac, en la región de Burdeos, y el legendario tokaj húngaro. Su alta valoración hace que también se busque producir vinos similares en otras zonas, algo sin duda mucho más complicado que el uso de cámaras frigoríficas para congelar la vendimia.

Errores gloriosos

Esa pulsión por elaborar fuera de sus países natales vinos similares a los de zonas prestigiosas parece una constante en la enología. Productores de zonas frías, adecuadas para producir vinos blancos, exploran las alternativas para hacer tintos al mismo tiempo que los de áreas más meridionales insisten en hacer blancos, a veces hasta forzando la máquina para adoptar en zonas secas y soleadas variedades que medran mejor en ambientes más húmedos y frescos. O se intenta una vez más forzar la suerte y elaborar vinos en zonas en principio poco adecuadas.

Es el caso de la región francesa de Champagne, que cayó bajo la influencia de los reyes de Borgoña, país vinícola desde tiempos de los romanos, que quisieron llevar sus usos y costumbres a los nuevos territorios. Para empezar, llevaron las variedades regionales, Chardonnay y Pinot Noir entre otras, y buscaron reproducir los vinos en una zona considerablemente más fría. El resultado eran vinos agraces, con verdores, alta acidez y corto alcohol (aún se pueden probar en la zona, si hay coraje para ello), que era necesario tocar para hacerlos mínimamente potables.

La fórmula sería probablemente un antecedente de la chaptalización, aunque el objetivo era más sencillo que intentar aumentar el grado alcohólico del vino, lo que se conseguiría simplemente fortificando el vino con el añadido de un aguardiente. Se trataba de contrarrestar con azúcar la acidez hiriente del vino, pero ese procedimiento presentó un inconveniente, la natural tendencia de los azúcares hacia su transformación en alcohol y en gas carbónico. El problema se presentó pronto y enseguida los vignerons champañeses hicieron de la necesidad virtud y vendieron como un logro esa burbuja de carbónico.

Todavía no se había inventado el champán, pero los chispeantes vinos de la Champagne ya aparecen citados en obras de Shakespeare. El encargado de desarrollar el más famoso espumoso del mundo fue un monje benedictino. Dom Pierre Perignon, que llegó a la abadía de Hautvillers, cerca de Epernay, casi cincuenta años después de la muerte del dramaturgo inglés. Allí estuvo durante casi otro medio siglo como encargado de la bodega del cenobio y allí desarrolló el mèthode champenoise de elaboración de espumosos, para lo que, según cuenta la leyenda, contó con la colaboración de los tapones de corcho con los que los peregrinos que regresaban de recorrer el Camino de Santiago tapaban las calabazas que usaban como cantimploras.

El color del error

De la producción de champán procede al parecer otro de los gloriosos errores de la enología. Como se ha visto antes, las variedades de uva importadas de Borgoña eran la blanca Chardonnay y la tinta Pinot Noir, que tenían el refuerzo de la también tinta Pinot Meunier. Y el champán era un vino blanco. Se imponía la necesidad de elaborar vino blanco con uvas negras, con el riesgo evidente de que en la separación de los sólidos la materia colorante de los hollejos tiñera o manchara el mosto.

Un cierto paso de esa materia colorante es inevitable (una manipulación con modernos procedimientos en los que interviene el carbón activo puede dejar cualquier mosto o vino cristalino como el agua) y de ahí procede el color champán, la tonalidad ligeramente parda de los espumosos champaneses. Sin embargo. cualquier error de cálculo o incluso unas temperaturas altas que facilitan el trasiego de los antocianos del hollejo al líquido. El mosto y el vino pasan de ser manchados a ser teñidos o tintados (de ahí viene el término tinto que se usa en España; en otros idiomas el vino oscuro es rojo o negro) y pasa a ser inservible para su objetivo inicial.

Salvo que intervenga de nuevo la inventiva y la capacidad de hacer de la necesidad virtud. No es de recibo destinar a la destilación o al vinagre el preciado zumo de las uvas, de manera que se da por inventado el rosé. Un nuevo tipo de vino que se extendió por muchas regiones vinícolas, entre ellas, tal vez no por casualidad, Navarra, reino integrado en España en 1513 pero con una larga historia de relación con los reyes borgoñeses.

De todas formas esa transformación de necesidad a virtud en los champanes rosados fue incompleta hasta hace bien poco. El rosado llevó durante mucho tiempo el peso del error y era considerado un champán de segunda, que tomó tintes (con perdón) de vino canalla porque se vendía sobre todo en cabarets y otros locales en los que había poca luz. Los favoritos de gentes de la bohemia, como Toulouse-Lautrec, aunque parece que el genial pintor prefería la absenta.

Detrás del velo

La conservación y el transporte también han tenido efectos colaterales en la conformación de los rasgos distintivos de los vinos. Basta pensar en los tintos actuales, que no son nada en la vida si no han tenido un paso, más o menos contaminante, por el envase de madera, sea de roble sea de otra especie arbórea. Casos destacados son vinos como el retsina, gloria de la enología griega que recibe el nombre del aroma procedente del envase de madera de pino en el que envejece, o su pariente cercano el canario vino de tea, acunado en envases de pino de tea.

El transporte también ha tenido su influencia a lo largo de las diferentes épocas. Afortunadamente pasó a la historia el pellejo, piel de animal impermeabilizaba con pez (elaborada con resina que ha de ser extraída de la raíz del pino), que daba un carácter peculiar a ciertos vinos tabernarios. Y, también, el transporte en ánforas, en las que el vino se protegía con una capa de aceite, y el envase se sellaba con materiales de ignoto origen.

Sin embargo, el transporte ha sido vital en el desarrollo de toda la gama de vinos de acento inglés. Los oporto, jerez, madeira, málaga y el largo etcétera de vinos que surcaron los mares en navíos británicos son vinos fortificados, es decir, defendidos de las inclemencias de la travesía mediante el añadido de una ración más o menos generosa de aguardiente. Ese añadido marcará finalmente el carácter del vino.

Eran los jereces que se vendían porque lo que consumía el pueblo en las tabernas era vino blanco del año. En el paso de los siglos XVIII al XIX, los establecimientos portuarios de Cádiz, El Puerto y otras localidades costeras de la bahía de Cádiz se aprovisionaban de vino en las bodegas de Sanlúcar de Barrameda, que eran más cercanas y vendían vinos, expedidos en las botas de roble, a precios más favorables, mientras los altivos jerezanos se dedicaban a exportar. En esas tabernas observaron que el vino mejoraba de forma notable cuando ya se había consumido parte del contenido.

Y es que, con las condiciones de humedad de esos locales abiertos a la influencia marina, se formaba en la superficie del vino una nata grisácea, integrada por levaduras como las de la fermentación, que no sólo protegían al vino de las agresiones ambientales sino también le conferían un carácter singular y atractivo. Las bodegas buscaron reproducir esos efectos y así nacieron los vinos de crianza en flor o de crianza bajo velo. Ni más ni menos que los finos y manzanillas, que no fueron en este caso hijos del error o de la necesidad pero que sí añadieron en su nacimiento un factor accidental.

Andrés Proensa

Publicado en PlanetAVino nº 75, octubre de 2017

Deje su comentario

Debe estar logged in para comentar.